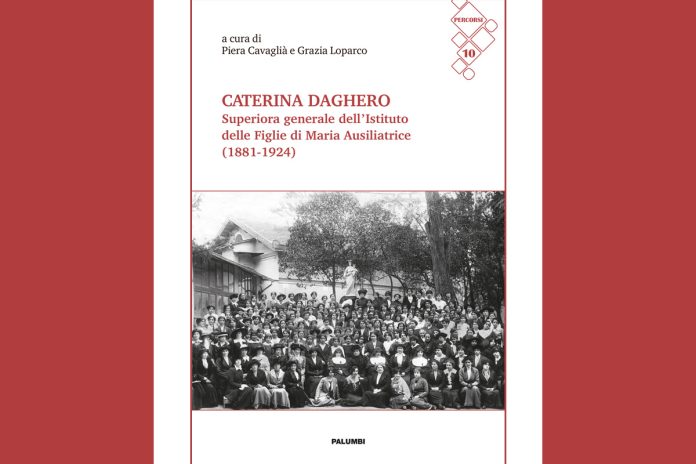

Rome (Italie). Le volume intitulé : « Caterina Daghero, Supérieure Générale de l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice (1881-1924) », édité par Piera Cavaglià et Grazia Loparco (Istituto FMA – Centro Studi FMA, série Percorsi n° 10, 272 p.), publié par Edizione Palumbi, Teramo 2024, a été publié.

Le volume recueille les actes des deux conférences tenues à Nizza Monferrato et à Rome à l’occasion du centenaire de sa mort, tandis que deux volumes de ses lettres sont déjà en cours d’impression.

Les études permettent de découvrir une figure jusqu’ici peu connue, mais qui a joué un rôle de premier plan dans la consolidation de l’esprit de l’Institut, dans la fidélité à Don Bosco et à Mère Mazzarello, en mettant en œuvre leur passion éducative face aux besoins sans précédent des jeunes femmes à préparer à la vie, dans des contextes de plus en plus diversifiés.

Les contributions de Piera Cavaglià, Ana María Fernández, Giulia Galeotti, Grazia Loparco, Francesco Motto et Maria Concetta Ventura éclairent divers aspects de la personnalité et du gouvernement de Mère Catherine, première successeure de Sainte Marie-Dominique Mazzarello.

En 43 ans de gouvernement, Mère Catherine Daghero été appelée à faire face à des moments critiques et en même temps à guider un développement rapide des Provinces. Animée par l’élan du Da mihi animas incarné dans les origines mornesines, elle s’est sentie responsable de garder intact l’héritage de la vocation à la sainteté tissé dans l’engagement laborieux et joyeux de l’éducation et en même temps de le développer dans un processus constant d’adaptation locale, en partant toujours d’attitudes personnelles adaptées à la mission.

Cela la rendait maternelle, forte et compréhensive à la fois, attentive à indiquer aux sœurs le grand horizon de sens, à affronter les difficultés de chaque jour par amour pour Celui qu’elle envoie dans une mission urgente et passionnante.

L’un de ses principaux critères de direction était : « Nous devons voir de nos propres yeux, toucher de nos propres mains ». Et en effet, au prix de sacrifices, elle est allée à la rencontre des sœurs, proches et lointaines, pour partager dans un esprit de famille leur vie, les conditions réelles des jeunes et des familles, les perspectives de développement, si variées selon les contextes. Sans s’illusionner sur des statistiques florissantes, elle se demande, en tant que Supérieure, si dans cette ardeur, on cultive vraiment l’esprit de l’Institut (appelé plus tard Charisme), tout en restant attachée aux racines.

Son expérience et les critères exprimés dans ses lettres et dans les choix concrets, partagés avec les conseillères, offrent une lumière authentiquement salésienne pour la vie spirituelle, pour le style des communautés éducatives qui vivent de l’esprit salésien, pour renouveler le courage industrieux et créatif face aux besoins des jeunes, en restant toujours ouvertes à recevoir de nouveaux appels et à y répondre avec l’énergie de l’amour éducatif, préventif et libérateur, en vue de la plénitude humaine.

Supérieure Générale d’un grand Institut qui s’est rapidement ouvert aux missions étrangères, la conduite de Mère Catherine Daghero constitue un cas intéressant dans l’Église et dans l’histoire des femmes, qui mérite d’être approfondi vu l’importance de la vie religieuse féminine entre le XIXe et le XXe siècle, avec sa contribution sans précédent à l’apostolat à l’époque de la sécularisation.

Dans sa présentation, Mère Chiara Cazzuola écrit : « Mère Caterina Daghero est salésienne à cent pour cent, fidèle à Don Bosco, au Da mihi animas cetera tolle, engagée pour favoriser l’assimilation de l’esprit du Fondateur dans les communautés des FMA même au-delà, entreprenante en acceptant pour les FMA la direction de nouvelles œuvres éducatives ou en répondant à des circonstances historiques particulières, à des catastrophes naturelles, aux nouvelles nécessités éducatives du temps ».

Elle a conclu en souhaitant faire sienne l’invitation de Mère Catherine Daghero, encore d’actualité aujourd’hui : « Mettons-nous au travail ! Nous devons toujours être à l’avant-garde de la charité ».